毎度毎度のことではあるが、これまた古い雑誌(ムック)が本棚から出てきた。

『ぴあ まんぷく図鑑’94 関西メニュー別うまい店案内』

1994(平成6)年版の『ぴあ まんぷく図鑑’94 関西メニュー別うまい店案内』。奥付には1993年10月10日発行、1994年4月第2刷発行とある。93年の話と考えて、今はもう2018年になっちゃったから約25年……四半世紀前の本ということになる。

いつもこの頃の本を紹介する時はラーメン本なのだが、これはタイトルにもあるように「メニュー別」。つまりオールジャンルを網羅している。

今回はこれを見ながらウダウダと話をしてみようかと。

いや別にたくさんあるわけじゃないんだけども。

……と思ったが、本当にウダウダと書いてるとそこそこ多くなったので(^^;、回数を分けようと思う。

このムックが発行された1993(平成5)年といえば、もちろんインターネットはなかった。いやその言い方は語弊があるが、一般的な感覚としては「ない」でいいと思う。バブルが弾けたとはいえまだまだ好景気の残像が残り、一般人の感覚としてはこの沈んでいく感覚も、それまであった景気の浮き沈みの一局面に過ぎないと感じていた。またしばらくしたら上がっていくさ、と。まさかここから四半世紀、沈み続けることになるとは思いもよらなかった。そんな時代。

とはいえ「バブルが弾けた」という認識はしっかり共有されており、人々には「緊縮」(^O^)の意識がはっきりと芽生えていた。

東京から発信された、九州発祥のもつ鍋のブームが始まったのがこの本発行の前年の92年。もちろん「おいしい」からでもあるが、「安い」も人気の理由の1つだった。バブルの頃は「安い」がブームの一因となることはなかったので、ここでもバブル直後の人心の変化がうかがえる。しかしもつ鍋ブームはその後急速に終息し、94年にはブームでふくれあがった店舗数がガクンと減っていく。……とはいえこのブームによって「もつ鍋」の全国的な知名度は飛躍的に向上し、多くの地方で飲食店のメニューとなっていく。

まあ、こういう時代背景。

そしてこの90年代中盤は、80年代に『美味しんぼ』がヒットし「B級グルメ」という言葉が誕生したような「食に対するボキャブラリーの変化」を受けて、そういった知見、スタイルが定着していった時期だと思う。

(「B級グルメ」という言葉の誕生については以前、「「B級グルメ」とは」というエントリを書いた)

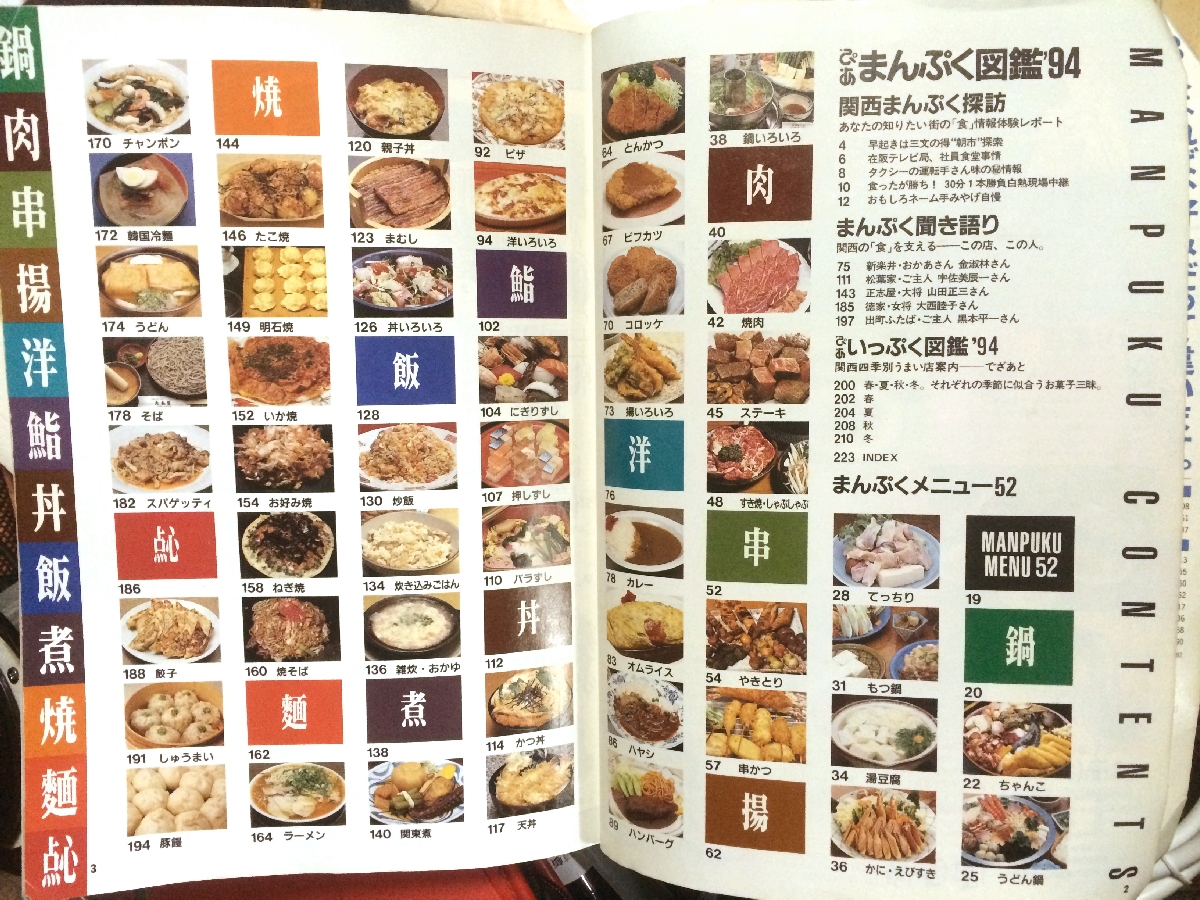

目次はこんな感じになっている。

目次

イラストコラム(「関西まんぷく探訪」)、お店の人のインタビュー、デザートのコーナーがあるが、(当たり前ながら)メインはショップガイド。

「鍋・肉・串・揚・洋・鮨・丼・飯・煮・焼・麵・点心」の12の大カテゴリーに分かれ、その下に小カテゴリーで細分化されている。

その中身はあくまでも大衆的なメニューだ。

この見開きの構成は関西以外の人たちにはどう映るんだろうか。

「ああ、これは関西特有なんだろうなあ」と思うカテゴリーが多くある。

一番わかりやすいのは【焼】だろうか。「たこ焼」、「お好み焼」、「焼そば」は、「ああ、いかにも関西ね」というところだと思うけど、「明石焼」、「いか焼」、「ねぎ焼」が1カテゴリーを形成するほどの店数があるのはやっぱり関西の特徴だろうなあ。「いか焼」は別地方ではイカの丸焼きを指すようだが、関西ではぶつ切りしたイカを小麦粉の生地に混ぜてプレスして焼いて、それにソースをつけて食べるものを言う。

この本の説明では、

| 「いか焼って知ってる?」と尋ねたら、大阪では10人中8人が知っていたが、神戸では2人しか知らず、京都ではひとりも知らない、という結果が出た。つまり、いか焼は大阪の食べモンなのである。いか焼の要となるイカの成分はたんぱく質と脂肪、グリコーゲン、鉄分。イカ肉はカツオやマグロに匹敵するほどエキス分が多く、そのうま味を小麦粉で閉じ込めたのが、いか焼。ルーツは不明だが、いか焼の店の分布から朝鮮料理のイカのチヂムをルーツとする説もある。 |

となっている。

いか焼は最近では関西でもかなりの人が知っているメニューだが、25年前だといか焼はまだ関西の中でも特に大阪でだけ知られていたメニューだったというのは意外だった。代表的な店である阪神百貨店の阪神名物 いか焼による知名度向上のおかげか、こちらの夜店ではこの大阪のいか焼と丸焼きが混在しており、「いか焼」の看板を見ても実際に屋台の前に行ってみないとどちらが売られているかはわからない。

いずれも2015年の今宮戎での十日戎の夜店で撮影

なお、上記文中の「チヂム」と「チヂミ」は同じらしい。Wikipediaに「チヂミ(지짐이または지짐)」とある(拙いハングルの知識で読んだだけなので、間違いかも)。今では「チヂミ」という呼び方、表記が定着しているが、まだチヂミはさほど知られておらず、過渡期だったということかな。

※ちなみに『美味しんぼ』で「韓国風お好み焼き」としてチヂミが紹介されたのが1989年。その時はすでに「チヂミ」という名称で紹介している。

※※鶴橋に行った時に向こうの人と思われる店のおばちゃんに「チヂミ」と「チヂム」は同じかと聞いたら、「チヂムは縮むってことじゃない?」と、そんな言葉知らんわという反応だった。

他には、【鍋】の「湯豆腐」は関西の特徴的なのかもな、と思う。わざわざカテゴリーに分けるくらいなのかと。(^O^) 他地方ではどうなんだろう。

てっちり、あるいは鶏の水炊きもそうだけど、こういうものがあるから関西人はポン酢にこだわるんだなあ(実際、ポン酢が自家製なのは当たり前で、この本でもその店の自家製ポン酢がどういうものかの説明に字数の多くが割かれている)。

「湯豆腐」カテゴリーで紹介されているのは10店舗で、京都が6店舗、大阪が4店舗。神戸はない。豆腐鍋は精進料理の流れなわけで、京都の6店舗はほとんどが寺の近くや中(^O^)にある。これもいかにも京都という感じがするね。大阪の4店舗は寺との関係はなさそう。

【鍋】では他に、「うどん鍋」も特徴的なのかな。「うどんすき」は美々卯の登録商標だから「うどん鍋」となっているんだろう。(実際、美々卯の紹介文の中にも「「うどんすきは美々卯の登録商標」でも知られる老舗」と、そのまんま(^O^)の説明がある。

【鍋】の「てっちり」はもう、言わずもがなだよなあ。

「ふぐを食べる国は世界中でも東アジア方面に限られる。中でも日本はダントツ。そのうえ京阪神の消費量で全国の7割を占めるというから、関西人はまさに世界一のふぐ食いともいえる」のだそうだ。

【鮨】に「にぎりずし」以外に「押しずし」「バラずし」が入っているところも関西っぽいか。

「ちらしずし」ではなく「バラずし」と表記されるのもいかにも関西らしい。

このあたり、東京発信の情報やコンビニの(ますますの)普及で、「関東と関西で呼び名が違うもの」が関西でも関東風呼称に置き換わってきている。25年前は今よりもまだ地方色が残っていたということだねえ。

その意味で一番象徴的なのは【丼】の「まむし」、【煮】の「関東煮(かんとだき)」だろう。

各カテゴリーのページの最初にある小さな解説には、

| まむし 「鰻飯、京阪にて、まぶし、江戸にて、どんぶりと云ふ。鰻丼飯の略なり」江戸時代に書かれた『守貞漫稿』には、このような記述が見られる。やや細かく切った鰻の蒲焼を、かけ汁とともにまぶしたから「まぶし」。これが、いつの間にやら[まむし]となった。…… |

| 屋台、冷や酒、一杯飲み屋。 そんなイメージの関東煮が変わりつつある。 ちまたでは関東煮からおでんと呼び名が変わり、コンビニでも定番に。 |

とある。そしてこの本から25年経った今、うなぎを「まむし」、おでんを「かんとだき」と呼ぶ関西人もかなり少数派となった。残念な話……なのかもしれない。

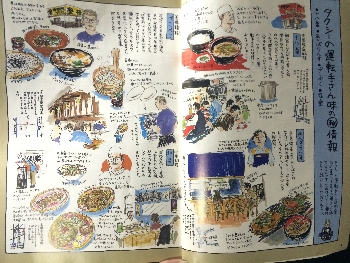

さて目次を過ぎて、次はイラストによるコラムが5本ある。

この作品を含め、書かれている内容や取材先を見ても、当時はこういう本にもずいぶんお金がかけられていたんだなあと思う。今時の雑誌じゃ、こんなイラストコラムを5本も載せるようなことはないだろうな。

さてこの中に、「タクシーの運転手さん味の㊙情報」というのがある。

「関西まんぷく探訪」「タクシーの運転手さん味の㊙情報」

これもまた、時代が変わったなあと思うところ。

かつて、タクシー運転手は「おいしい穴場の店をたくさん知っている」職業とされていた。職業柄、観光客を案内するからという話ではなく、彼ら自身が食事をするのにいい店を知っていると。だからこういうタイトルのコラムも成立するし、当時以前の雑誌やテレビではしばしば「タクシー運転手が教える秘密の名店」みたいなものが紹介されていた。

しかしこんな評価もバブルが弾けて長らく不景気が続いた社会の中で変わってしまった。タクシー運転手もカツカツの小遣いの中で吉野家で280円の牛丼を食う、というのが当たり前になった。

突然食いたくなったものリスト:

- 長谷川の焼きそば

本日のBGM:

冬の散歩道 /サイモン&ガーファンクル

最近のコメント