先日、ここで紹介した『焼肉の誕生』とタイトルが似ているが、こちらは「とんかつの誕生」を終着点とし、明治維新以降の西洋料理受容からその日本的展開を経て、和洋折衷の「洋食」の到達点「とんかつ」へと結実していくまでの歴史を紐解いている。つまりサブタイトルの「明治洋食事始め」こそが本書の内容を指す。

本書で追われる「とんかつ誕生」までの過程を、著者がきれいにまとめてくれている。

……結論を先取りしていうと、そこには次のような「ドラマ」があったのである。(1)牛肉から鶏肉、そして豚肉への変遷、(2)薄い肉から厚い肉への変遷、(3)ヨーロッパ式のサラサラした細かいパン粉から、日本式の大粒のパン粉への変遷、(4)炒め焼きからディープ・フライへの変遷、(5)さらには、西洋野菜の生キャベツの千切りを添えて、(6)予め包丁を入れて皿に盛り、(7)日本式の独特なウスターソースをたっぷりかけて、(8)ナイフやフォークではなく箸を使って、(9)味噌汁(豚汁・しじみ汁)をすすりながら、(10)米飯で楽しむ和食として完成する ── これだけの食の変遷に、六〇年の歳月が費やされたのである。外来の食べ物を、このような執念で吸収・同化していった食の文化は、他国ではあまり例がないであろう。

これらの段階を事例を交えて追っていくのが本書だ。この文章でこの本の要約は完璧だといえる。

ただ、『焼肉の文化史』『焼肉の誕生

』というハードめの歴史考証的作品とほぼ同時に読んだためか、残念に思う箇所もいくつか見受けられた。

(とはいえ多くの知識がちりばめられており、いろいろな知識と示唆を得ることができた)

例えば『焼肉の文化史』『焼肉の誕生

』で多くの紙幅を割いている「日本にも連綿と肉食の習慣があった」という考証を読んでしまうと、当時の庶民の肉食に対する感覚について、もう少し丁寧な取り組みがあってもよかったのではないかとも思う。

逆に、『焼肉の文化史』『焼肉の誕生

』の方が、メジャーな感覚としての庶民の肉食への忌避感をこの本ほどは伝えていないなあという気もするのだけども。

1871(明治4)年、明治天皇が肉食をし、天武天皇の殺生禁断から1200年にわたる肉食禁止を解禁した……これはたしかに大きな「事件」だっただろう。

そしてこの事件の記述の後、天武帝以降いくつも出された禁令に言及する。

しかし単純に考えて、禁令がたくさん出されるということはそれを破る人がたくさんいたというわけだから、ちゃんとした史料の提示もなしに

「しかし、家畜を食べるのは騎馬民族の習慣で、古代からの日本にはなく、渡来人がもたらしたものであろう。したがって、当時の日本人にとって、肉食禁止はあまり苦痛にならない禁令であったと思われる」

と書かれても、ちょっと納得はできない。

大宝律令のような体制でさえその基盤の公地公民制度はたった40年であっさりと崩壊したわけで、天武天皇の殺生禁断が1200年継続したとか、ちょっと現実的に「ない」話だろう。

もちろん明治天皇の肉食というデモンストレーションの説明としてそういう建前が言及されたことは納得いくとしても、考証側がそういう制度的な話だけを持ち出しても仕方がないと思う。

結局、この「制度」を強調するから、実際に江戸時代に「薬食い」などと言ってそれなりに盛んだった獣肉食とのきれいな整合性を保てなくなる。

それは恐らく、

「……このように、鳥獣肉を抵抗なく食べる人からまったく食べない人までおり、また鳥獣の種類によってもその対応は人により異なった。日本には、肉に対するタブー感を異にするさまざまな人々が暮らしてきたのである」(『焼肉の文化史』)

という視点が希薄だからだろう。そしてこの本のこういう視点の欠落が、読み進む中で感じる「引っかかり」の1つの原因になっているのだと思う。

いずれにせよ、明治天皇による肉食のデモンストレーションは象徴的で、新政府の目的は庶民への肉食の普及にあった。その理由は主に「滋養」。彼我の体格差、文化の格差について、肉食(あるいは西洋料理)の普及によって日本人の劣等感を払拭しようとしたわけだ。

この話はなかなか興味深かった。というのも、これも『焼肉の文化史』で出てくる話になるが、政府は大正あたりから戦中まで、さまざまな形で内臓食の普及活動を行っている。まずは栄養、経済という理由、そして単純に食糧不足からのものだった。

明治時代には肉食、大正・昭和時代には内臓食を政府が主導した……ということはつまり、当初は民間(の多数派)ではそれが思うように進んでいかなかったということだろう。だから政府がわざわざキャンペーンを張らなくてはいけなかった。

「とんかつの誕生」「焼肉の誕生」はつまり、それらの前提となる文化が民間に根づく過程なのだ。

ついでにもう1つ、『焼肉の文化史』の記述との絡みで興味深かったのは、肉の偽装……と現代風に言っては問題なのかもしれないが、ある肉を別の肉であるとして売るという話。

書かれているエピソードを古いものから3つ並べてみる。

「牛肉の需要が増えてくると、とんでもない事件が起きる。一八九〇年(明治二三)に、東京で、馬肉を牛肉に混ぜて売る業者が摘発される。警視庁は、市内の肉屋の検査にのり出す。このような悪徳業者は後を断たず、安い牛鍋には馬肉が混入された。そこで、馬肉と牛肉を、簡単に見分ける知恵者が出てくる。皿に盛られた肉を壁にぶっつけて、付着しやすいのが馬肉だという。この噂話に、牛鍋屋で試す若者が続出する」(『とんかつの誕生』) この話は夏目漱石『三四郎』にも登場する。

「……焼き鳥には鶏のモツが使われたが、1897年の読売新聞によると、「浅草あたりでは犬の肉を利用して鳥と称する」焼き鳥が、車夫や馬方などの下層の人々を相手に売られたとある(弘文堂『大衆文化事典』1991年)。焼き鳥の素材は、さらに変化し、牛豚のモツが使われるようになる。そうなると、この料理の愛好者は都市の庶民層にまで広がり、酒のおいしいつまみとして定着する」(『焼肉の文化史』)

「一九三二年(昭和七)一一月号に、添田さつきの「カツは上野か浅草か」という記事がある。誕生したばかりのとんかつへの庶民の反応、昭和初期のとんかつ屋の様子、主人と客のやりとりなどが、長文でおもしろおかしくつづられている。

「とんかつ時代 ── とんかつをビフカツに仕立てたり、兎をもちひてチキンカツで候と誤魔化さなければ通らぬ時代もあった。実質がとんであり兎であつても、ビーフでありチキンである名の下に安心して食ってゐたのだから、まことに以てお目出たい話といはねはならぬ。ところが、今度はとんかつ時代になると、猫も杓子もとんかつ、とんかつ。とんかつでなければ夜も日も明けぬ。 ── といふこととなって来るからおそろしい。まア、考へやうに依ては、とんかつがとんかつで通る時代が来たのだから、公明正大、青天白日で、結構な次第であるが、又一面、とんかつの過大価値を強ゐられるやうな気がしないでもない」という書き出しである」(『とんかつの誕生』)

いつの時代もそんなものよね、とも思うが、これはそのまま、それぞれの肉の価格の相対的な関係を示している。つまり明治中頃では[牛>馬][鶏モツ>犬][鶏モツ>牛モツ][鶏モツ>豚モツ]、昭和初期は[牛>豚][鶏>兎]だったということだ。(高いものを安いものと偽る理由はないので)

こういう関係の認識はなかなか侮れない、ということをこれまた前回の話で書いた。

つまり、私たちはつい今の感覚で[牛>豚>鶏]という目で見てしまいがちだけども、実は終戦後まではそうではなかったという話。

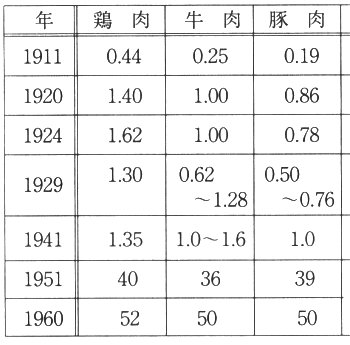

小売価格の推移 単位:円(戦前は100匁、戦後は100gあたり)

1941年の価格は大都市での統制価格であり参考

(『焼肉の文化史』より)

この資料でいえば少なくとも1911(明治44)年以降、終戦後ブロイラーが導入されるまで、鶏が食肉の王者として君臨していたということになる。牛と豚を比べれば、豚がやや安いというところか。1951年には牛と豚が逆転すらしている。

いずれにせよ終戦後まで鶏は最高級だったし、今のように牛が圧倒的に高いという価値観は芽生えていない、というのがこのデータが語っているところだ(牛が他を圧倒し始めるのは1961(昭和36)年以降のこと)。

ところがこの著者はあっさりとこう書く。

「明治後期は、「とんかつの誕生」に向けての最も大切な時期となった。というのも、明治後期以降、都市化の急速な進行のなかで、サラリーマンなどを中心に、日本化された洋風料理が浸透しはじめたからである。そして、それまでの「ビーフカツレツ」や「チキンカツレツ」に対し、大正期にかけ、「ポークカツレツ」の人気が急上昇する。牛肉よりも豚肉の方がはるかに廉価であり、庶民は、より気軽に食べることができ、親しみが湧いたのであろう。さらに、豚肉の普及により、西洋料理よりも遅れて、中国料理も注目され始めた」

「牛肉よりも豚肉の方がはるかに廉価」との根拠はどこにあるのだろう。

いや、私もこの表だけをタテに、事実と違うじゃないかと言い募るつもりはない。しかしもしこういうことを書くならせめて、当時の洋食店のメニューを提示してビーフカツレツ、チキンカツレツ、ポークカツレツの価格差を一目瞭然で示すなり、当時の肉の小売価格を示すなりしてくれれば、あっさり納得させることができるはずだ。

それもなしにこんなこと書かれても、正直、推測で書いているとしか思えない。これは事実の把握という以上に、主張の根拠を示すかどうかという、論者としての姿勢の問題。

あるいは「とんかつ」誕生直後のエピソードとして、こんなことが書かれている。

「一九三二年(昭和七)頃に、東京上野の「楽天」、浅草の「喜田八」が、相次いでとんかつを売りだす。道行く人は見慣れないこの料理の名前に戸惑い、「とんかつとは、何かね? 聞いたことのない料理だな」と首をかしげて素通りする。当初はまったく人気がなかったようだ。楽天では、「鉈切(なたぎ)りの分厚いとんかつ」と、看板に添え書きをしたくらいである。口の悪い客からは、「下等な肉で硬くて、庖丁で切れないから、鉈で切るのだろう」と、皮肉を言われる始末。

ところが、恐る恐る集まった客から、額を突きあわせて食べる雰囲気が、江戸っ子の好みにぴったり合うと評判になる。それからは、人気は高まる一方で客が引きも切らなくなる。このエピソードから、上野の楽天や浅草の喜田八こそ、とんかつの元祖とする説もあるのである」

えええええ? 「額を突きあわせて食べる雰囲気が、江戸っ子の好みにぴったり合うと評判になる」だって? これで納得する人がいるんですかい? ここで評判になるとしたら、「うまい」か「安くてうまい」かしかないじゃないだろうか。食べ方で評判になるんだったらとんかつである必要なんか全くないじゃないか。

せっかく本書が1冊かけて追ってきた「洋食の王様」とんかつが人気を獲得した理由が「額を突きあわせて食べる雰囲気」だとは、いやなんというか、「正気ですか?」と言いたくなる。

この著者にはどうもこういうクセがあるらしい。おそらくは引用文献からそのまま引っ張ってきたのだろう。資料文献の内容に疑問があれば自分で調べてそこを埋めるという姿勢ではなく、未消化のものをそのまんま解決せずに右から左へ持って行っているだけの部分が多いように思える。。

また、とんかつ(や洋食)の話なのにウスターソースの話がたったの1ページ半しか書かれていないことはかなり不満。私自身がソース好きであるということを差し引いたとしても、「洋食」とソースの関係の重要性からしても、この扱いはあまりに不当だと思う。

著者はもともと日清製粉の社員で、小麦粉に関する著書も複数ある。となればソースの重要性は充分認識しているはずで、この扱いはどうにも腑に落ちない。

さらに腑に落ちないのは、そのわずか1ページ半の記述ですらかなりいい加減なことだ。引用となると結構長くなるが……、

「明治三〇年代に、ポークカツレツの人気が高まるのは、ウスターソースの登場に負うところが大きい。ウスターソースをたっぷりかけた洋食の魅力に、庶民は引きつけられたのである。洋食はウスターソースによっていっそう米飯とマッチし、少量のおかずで、多量のご飯が食べられることになった。

このソースのルーツはイギリスであるが、日本製は日本風に改良した独特のソースである。リー、ペリンズという二人の薬屋が、インドで不思議なソースに出会う。その味が忘れられずに試作を操りかえす。一九世紀の中頃に、イギリス南西部のウスターシャー州で、味の再現に成功する。

調合は秘伝とされるが、ソイソース(醤油)・モルトビネガー・糖蜜・ライムジュース・タマリンド・チリーペッパー・クローブ・ガーリック・アンチョビーなど、二十数種類の香辛料を混ぜあわせ熟成させたものである。フランス料理では、このような単純なソースは一切もちいない。このことから、イギリス料理には、ウスターソース一種類しかないという皮肉をいう人もいる。

ところで、明治の中頃までは、カツレツに適したソースはまったく存在しなかった。本格的なフランス料理のソース類は、多くの日本人にとっては奇妙な風味で、米飯の味と合いにくかった。カツレツに、食塩・コショウ・醤油をかけてもおいしくない。醤油が定着していた日本人の食卓に、これに代わる洋風のソースが必要とされた。

一八九八年(明治三一)の全国醤油大会で、イギリスのウスターソースが注目され、一九〇〇年(明治三三)に、日本独特のウスターソースができあがった。しかし、本場のウスターソースとは似ても似つかない、醤油を洋風に作りかえた洋風醤油であった。当時は、新味醤油・洋醤・西洋醤油と呼ばれたらしい。これが明治も後期になると、コロッケ・とんかつ・ライスカレーなどの洋食の普及に伴い、日本式のウスターソースの人気は急上昇し、爆発的に普及していく。第二次世界大戦後には、野菜や果物の不溶性固形物を多くしたとんかつソースが現れる。濃厚で粘度が高く、どろりとしている。味の種類を変えた甘口や辛口もでき、お好み焼きから焼き肉用まで、さまざまな和風ソースも出ている」

前半に出てくるリー&ペリンズ社はウスターソースの元祖企業でありしかも現在も続いている(ただし最近ハインツに買収されてもうイギリスにはない)ことから数多くのところで語られている。私も何度か読むことがあったが、こんな記述に出会ったのは初めてだ。

「リー、ペリンズという二人の薬屋が、インドで不思議なソースに出会う。その味が忘れられずに試作を操りかえす。一九世紀の中頃に、イギリス南西部のウスターシャー州で、味の再現に成功する」だって??

このあたりのくだりは、リー&ペリンズ社のウェブサイトに行けば書いてある。

ただし現在はオリジナルのサイトは削除されハインツのサイトの下に統合されてしまっているのでInternet Archiveへのリンクを貼っておく。

The story of Lea & Perrins® famous Worcestershire Sauce begins in the early 1800s, in the county of Worcester. Returning home from his travels in Bengal, Lord Sandys, a nobleman of the area, was eager to duplicate a recipe he’d acquired. On Lord Sandys’s request, two chemists?John Lea and William Perrins made up the first batch of the sauce.

Lea and Perrins were not impressed with their initial results. The pair found the taste unpalatable, and simply left the jars in their cellar to gather dust. A few years later, they stumbled across them and decided to taste the contents again. To their delight, the aging process had turned it into a delicious, savory sauce.

私も英語が弱いのでアレだが……。

| 1800年代の初め、ウースターでのこと。ベンガル総督のサンディスが、持ち帰ったレシピを再現してほしいとリー、ペリンズという2人の薬屋に依頼する。2人はそれを作ってみるが、最初に作ったものはまったく口に合わず瓶に入れたまま棚に放置した。数年後にそれに気づいて試してみたら、熟成されてすげーうまいソースになってた! |

という感じだろう。私がこれまで見た文献でも話の骨子はだいたい同じだ。もっと詳しく書いているものもある(たいてい「サンデー総督」となっているので、そうなのかも)。

「リー、ペリンズという二人の薬屋が、インドで不思議なソースに出会う。その味が忘れられずに試作を操りかえす。一九世紀の中頃に、イギリス南西部のウスターシャー州で、味の再現に成功する」

とはずいぶん違うじゃないか。

また、

「一八九八年(明治三一)の全国醤油大会で、イギリスのウスターソースが注目され、一九〇〇年(明治三三)に、日本独特のウスターソースができあがった。しかし、本場のウスターソースとは似ても似つかない、醤油を洋風に作りかえた洋風醤油であった。当時は、新味醤油・洋醤・西洋醤油と呼ばれたらしい」

という記述も、全国醤油大会の話は一体何のことかわからないし、1900年にできたウスターソースについても一体どれのことなのかはっきりと書いてほしいものだ。

1884(明治17)~1885(明治18)年に売り出さされたヤマサ醤油による「ミカドソース」には本当に醤油が使われていたが、これはとっくに姿を消していたし著者は1900(明治33)年だと断定しているのでこのソースの話をしているのではない。

1900年当時発売されていた国産ウスターソースは三ツ矢ソース、日ノ出ソース、矢車ソース、白玉ソースくらいだったと思われるが、さて、どれを指して「醤油を洋風に作りかえた洋風醤油」と言っているのか。

この当時のウスターソースについて醤油を材料にしたという話は私の知る範囲では知らないし、あったとしても少なくとも「醤油を洋風に作りかえた洋風醤油であった」と言い切れるような多数派ではなかったはずだ。

この調子で1ページ半というわずかな記述すらほとんど中身のない内容に終始している。

こういってはナンだが、著者はソースにはまったく興味がないのだろうな。

というわけで、史料として役には立つが、私にはさほどよい本のようにも思えないというのが最終的な感想。

話の中に「河金丼」というものが出てくる。

「一九一八年(大正七)に、東京浅草で、屋台洋食を始めた河野金太郎がつくったとされる」というこのメニューは、カレーライスとカツレツを一緒に盛りあわせたもので、カツカレーの元祖といわれている。

本書で書かれているとおり、「とんかつ」が誕生するのは1929(昭和4)年、東京上野御徒町の「ポンチ軒」の島田信二郎が売り出したものという。

つまりカツカレーの誕生はとんかつの誕生より早い。

「河金丼」に載っていたカツとは何なのかというと、とんかつの前身となったポークカツレツだった。

ではポークカツレツととんかつの違いは何か。

「「ポークカツレツ」は、薄い肉に衣をきせて炒め焼きにする。ソースをたっぷりかけて、ナイフとフォークで切りながら食べる。一方「とんかつ」は、分厚い豚肉に、塩・コショウで下味をつけ、コムギ粉・溶き卵・パン粉をきせて、てんぷらのように揚げる。付け合わせに刻み生キャベツを添える。箸で食べやすいように、庖丁で切ってから皿に盛る。好みのウスターソースやトンカツソースをたっぷりかける。味噌汁と米飯がよく調和する。」

という。

となると、両者の大きな違いは豚肉の厚さと加熱の仕方ということになるだろう。

もしこの定義が正しいとすると、現在も残っている河金の「河金丼」に載っているカツは、おそらく「とんかつ」ということになるのだろうな。

1枚ごとに炒め焼きしてると、時間がかかって仕方がないしね。

面白いのはカツカレーは誕生の時は「丼」だったということだ。

恐らくカレーライスにカツを載せたのではなく、カツ丼にカレーをかけたという感覚だったのではなかろうか。

(なお、この本ではカツ丼の誕生は1921(大正10)年説と1913(大正2)年説が紹介されている。前者はグレービーソース、後者はウスターソースだったようだ。いずれも早稲田の学生による発明とされている。もし1918年発売の河金丼が「カツ丼にカレーをかけた」という発想だったとしたら、カツ丼の元祖はそれ以前に登場していた1913年のソースカツ丼だってことになるかもしれないね)

しかしカツ丼についてはこの2つの紹介にとどまっており、私たちが現在見るような、玉子でとじたものの元祖については語っていない。このへんはどうにも弱いなあと思う。

この「とんかつ」物語では、西洋料理⇒洋食の流れというのは、まず政府が導入を進めた西洋料理がどうにも庶民には普及せず、しかしまったく拒否されたわけではなく当初は「高嶺の花」という形で、そしてゆっくりと確実に浸透してゆく。それがだんだん日本社会に受容、同化され、米飯との相性を獲得する(=「洋食」となる)ことで爆発的に普及する。日本の西洋料理の受容はここに完成する……となっている。

つまり西洋料理に関しては当初「本格」が導入され、それがやがて「折衷」のものが圧倒的に普及したということになる。

これもまた私には興味深い話だった。

西洋文化(文明)という異文化の受容は、その分野ごとにさまざまなドラマを生んできた。

自分が少し知っている中では、建築。

西洋建築はまず、「擬洋風」という形で日本に取り入れられた。あるいはコロニアル様式という西洋にはない(「コロニアル」は「植民地風の」という意味)建築が現れ、そして本格西洋建築が現れる。最初に折衷が出てきて、そこから本格が現れる。

あるいはロック音楽。

何度か書いた「日本語ロック論争」が象徴的で、これは結局、ロックを本格として受容するのか折衷として受容するのかという論争だった。最初は本格(英語)が現れたが、そこから折衷(英語混じり日本語)が本流となった。

それぞれ順番もその後の展開も違う。「異文化の受容」といってもそれはさまざまな過程を持つ。一定のパターンはあるかもしれないが「正解」があるわけではない。

このあたりが(恐らく当たり前ではあるけれど)私には興味深く感じられた。

マヨネーズについても面白い記事が載っている。

「『女鑑』(一九〇四~〇五年〔明治三七~三八〕)には、カレーの味噌汁・牛乳入り汁粉・ハムの粕漬・刺身のマヨネーズかけ・マスタードつきのカバ焼き・牛乳入りのマグロぶつ切りが紹介されている。」

先日紹介した『むらさき』(河又株式会社編)には、こんな記述があった。

「30年代に、工業化を主体とする経済成長で太平洋ベルト地帯への人口集中が進み、集合住宅や核家族の増加で、伝統食との断絶がおこった。新聞には「小学生の子供が、御飯にマヨーネーズをかけて食べる」といった苦情が掲載された」

ここでいう「30年代」とは昭和30年代のこと。

いずれにせよマヨラーの歴史は古い。

突然食いたくなったものリスト:

- カレーライス

本日のBGM:

時からの誕生 /黒木香

最近のコメント