というわけで、出雲大社の本殿を見せてもらいに行ってきましたよ。

せっかく島根に行くんだからと計画を立てて、結局、参詣した神社は8社。旅館の近くにあった小さいのにも行ったから、厳密には9社かな。

当初の予定で行けなかったのは須我神社のみだから、かなり上出来だったと思う。

一緒に行った友人はよくつきあってくれた。感謝。m(_ _)m

行った9社は全てが大社造で、なかなか壮観だった。

#ただ、旅館の近くの神社(伊奈頭美神社)のような比較的小さな一間社のものまで大社造と言っていいのか?とか、美保神社の美保造(比翼大社造とも。大社造を2社連結している)は向拝の形を考えれば、これはむしろ隠岐の島にある水若酢神社の隠岐造を2社連結したと考えて比翼隠岐造とでも言うべきではないか?とかいう疑問は持ったが。

私は(何を根拠にかはわからないけども)大社造は出雲大社と神魂神社しかないと勝手に思っていたので、そこここにポコポコと(^^)大社造の神社が散在しているのにはびっくりした。

いやいやしかし、暑かった。

日本の夏は暑いよ。

♪日本の夏は蒸すけど 涼しい~~(「隣の印度人」by 戸川純)

いえいえ激アツっすよ。いんどじんもびっくり。

そんな中、出雲大社に到着したのが正午頃。

車内でスーツに着替えて……と思ったけど、あまりに暑いので上着は勘弁してもらって、スラックス&シャツ&ネクタイで境内に向かう。

#「軽装不可」というのは、どうやら襟の付いたシャツを着て、ズボンはジーパンやジャージでなければよかったらしい。だからチノパンにポロシャツでもよかったわけだ。同行者には「騙された」と言われたが、まあこんなの、ダメなラインをギリギリ上回ったらOKというような問題でもなかろうから、私はこれはこれでいいと思っている。

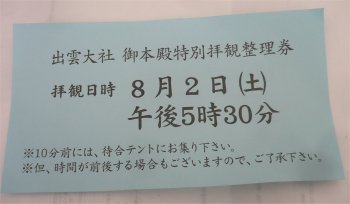

受付に行くと、整理券を渡された。

そう、整理券。

午後5時30分からの整理券を渡された。

……。

え?

はい。復唱しますよ。

午後5時30分からの整理券を渡された。

うむ。

現在、正午をまわったところです。

。+゚(ノД`)゚+。

仕方がない。

うむ。

仕方がないじゃないか。

仕方がないと言っている。

噴き出る汗をぬぐいつつ、言葉少なに車に向かう。すぐ着替えないと。

とりあえずメシだ。

とりあえずメシでしょう。

出雲そば食いたいな。

出雲そば食いたいっすね。

そう。このことはしばらくなかったことにしよう。

出雲と言えば君、そばだよ。そば。

クーラーのきいた店がいいな……。そうですよね……。

車に向かう途中、駐車場の向かいにある蕎麦屋に行列ができている。

この暑い中。

駐車場のおっちゃんに「あそこ、おいしいの?」と聞くと、

「あれはただ近いってだけですよ」

とのこと。じゃあどこがおいしいのかと聞いてみると、車で10分ほど離れた出雲市立出雲文化伝承館というところにある店(羽根屋 出雲文化伝承館店)がうまいという。

この文化伝承館を建てるときに、「観光客がたくさん来るから」と、店を厳選したんだと。

なるほど。

そこに行こう。

時間はたっぷりある。そう。たっぷりだ。

羽根屋 出雲文化伝承館店

かなり混雑していた。

やはり大社の本殿特別拝観はかなりの集客力があるようだ。

(後で知ったが、5時30分の整理券をもらった人はほとんど私たちと同じような行動を取ったらしい。⇒ソバ喰って島根ワイナリーでおみやげを買う)

三色割子そば(¥840)

手前の天かすの割子が汚いのは写真の前に私が箸をつけちゃったから。

確かにうまかった。ただ、私はソバっ喰いではないので他に比べてどの程度うまいのかはあまりよくわからない。

羽根屋 出雲文化伝承館店

島根県出雲市浜町520

0853-25-0312

10:30~16:30 月曜、祝日の翌日が定休

http://kenjosoba-haneya.com/top.php

ほんとは島根ワイナリーのあとは出雲大社の横にある島根県立古代出雲歴史博物館に行ってみたかったのだけども、お互い睡眠不足だったため島根ワイナリーの駐車場で2時間ほど仮眠を取らざるを得なかった。友人の車がいいクルマでよかった。ビートなら干からびていただろう。ヽ(`Д´)ノ

おみやげ1

島根ワイナリーで買ったおみやげ1。水木しげるは島根出身らしく、「水木しげるロード」や記念館がある(記念館に入る時間がなかった。いつか行く)。そしてドジョウすくいの安来節は島根の安来のものなんだってね。私は知らなかったけども。

おみやげ2

島根ワイナリーで買ったおみやげ2。大国主命のコスプレをしたエルモ。うむむむむ。

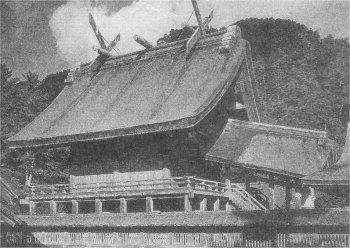

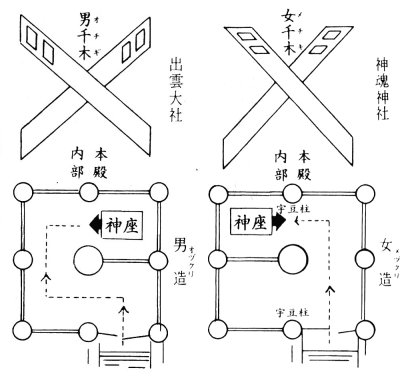

さて、出雲大社の本殿は、「大社造」(たいしゃづくり)という最古の様式。

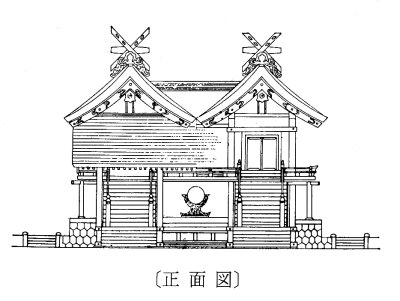

社殿の写真がきれいに撮れなかったので、もらったしおりにあった白黒写真で。(^^;

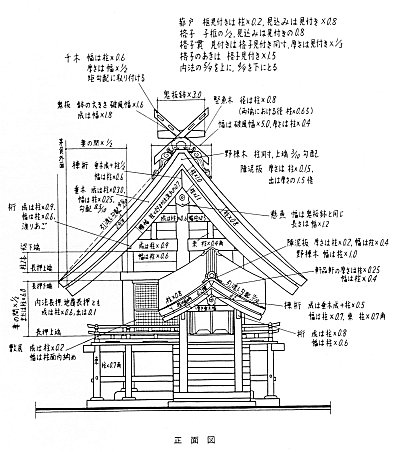

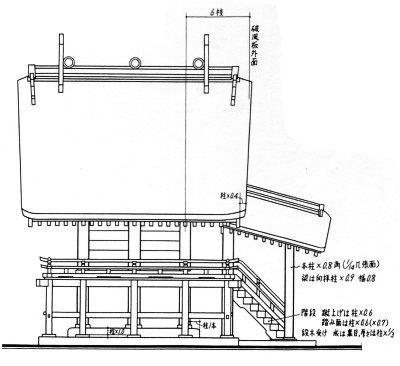

ちょっとマニアックな資料もご紹介しておこう。(出雲大社そのものの図例ではないけど)

大社造の図例(正面図)

今回の本殿特別拝観のわかりやすい解説。

JORX 20080427 Izumo Shrine Exhibition

Online Videos by Veoh.com

で、仮眠の後、待ちに待った本殿拝観。

拝殿横に設置されたテントに集まる。

待ってる間に写真撮影禁止とか、いろいろ説明される。

テントの中で順番を待つ

観光バスで来たらしきおっちゃんおばちゃんが多い。

うむ。

無茶苦茶人がいる。

こんなにメジャーだとは……いや、リクツではわかってはいたのだが、どうにも実感としてわかってなかった。

いよいよ順番が回ってきて本殿に昇ると、周囲の縁をひと周りしてから本殿の内部を見せてもらった。途中、縁から外を見ると……おおおお、結構高い。

今でもこうなんだから、昔は凄い眺めだったんだろうなあ。

昔の出雲大社の復元模型

(復元模型の多くの千木が内削なのは何故だろう?)

この場所からの眺めなんて、この一生でもう見ることはないんだろうなあ。

この本殿は1744年に造営されたままだという。本殿の外部はかなり古さを感じさせた。

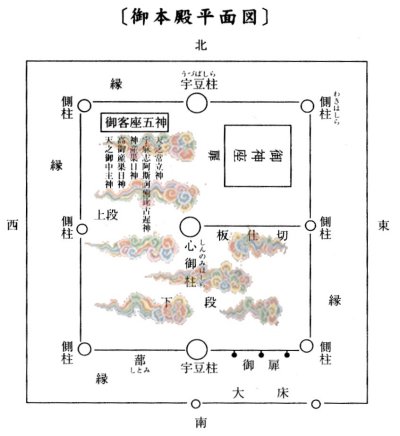

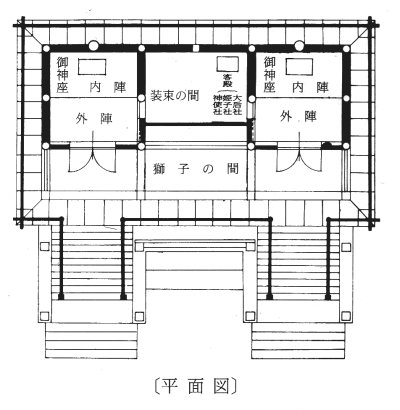

さすがに本殿の内部に入ることはできないが、正面の扉と蔀が全開されて、覗き込んでも大丈夫だった。

(通常は1日の潔斎をしない限り、この場所に来ることすら許されない。天皇ですら、階段の下からの参拝になる。しかし現在は改修のために神様を別にところに遷した[遷宮]ため、ここには神様がいない。だから覗き込んだりしても大丈夫というわけ。このメリハリが、神様とのつき合いを1000年以上してきた人たちの文化なんだなぁと感慨深し)

天井に描かれた「八雲之図」はこんな感じ。

写真右が社殿の正面で、写真左手前の雲2片の下に御客座5神の場所が写真で言うと右向きになっている。

八雲之図の向きを図示すると、こんな↓感じ。

「八雲之図」といいながら7片の雲しか描かれていなかったり、1片だけ(手前[下段]の5片のうち右上)逆方向を向いていたり、何か理由があるのかと思われるようなことが幾つもあるが、それらへの説明は一切なく、「すべては謎」ということになっている。神秘的な意味があるやもしれず、あるいは単に絵師の気まぐれ(^O^)かも知れん。秘すれば花。

大国主命の御神座がある位置の天井(写真右奥)には雲は描かれていない。この御神座の向きが、大社造の最大の謎の1つ。

↑の図から読み取れるように、御神座は拝殿方向(南)を向いておらず、拝殿から見て左(西)に向いている。つまり、参拝する人にそっぽを向いていることになる。

大社造の御神座の配置(神魂神社由緒書より)

(↑の「女千木」のように千木を水平に切る切り方を内削[うちそぎ]、

「男千木」のように千木を鉛直に切る切り方を外削[そとそぎ]という)

(1間社の大社造の内部構造はどうなっているんだろう?)

御神座はほんの一部しか見えなかった。御神座は流造?の見世棚かな、と思った。(切妻の平入に見えた)

神饌を捧げた後、お祀りはやはり正面からするようで、となるとお祀りの時もやっぱり御神座はそっぽを向いたままということになる。

謎だなあ。

いやあ、なかなか言葉にし難い感覚に襲われた。

感動、といっていいのかもしれない。

美保神社は三穂津姫命(ミホツヒメ/大国主命の后)と事代主神(コトシロヌシ/大国主命の子)とを祀る。

いわゆる「エビス神」というのは、大きく蛭子神(ヒルコ)系と事代主神系(コトシロヌシ)系(どちらも漂着神)があるが、美保神社は事代主神系のえびす神社の総本社。(蛭子神系の総本社は西宮神社)

社殿は

「大社造の二殿連棟の特殊な形式で、世に美保造又は比翼大社造等と申し……」(由緒書より)

とあるし、ここでも

当社の本殿は「美保造(みほづくり)」と称し、大社造(たいしゃづくり)の本殿を左右二棟並立させ、その間を装束の間でつなぎ、木階を覆う向拝(こうはい)を片流れに二棟通しでつけるという特殊な様式として、また屋根についても桧皮葺(ひはだぶき)の共皮蛇腹(ともがわじゃばら)で国の重要文化財に指定されている。

とある。確かに特殊な形式で、この神社以外の作例を知らない。

境内にあったイラスト。

本殿は2つの社殿が連結され、正面はアンバランスとも思える大きな向拝

ただ、これをどうして「大社造」の1バリエーションとして捉えるのか、どうも腑に落ちない。

大社造に似ているのは、切妻造妻入の比較的大きな社殿であること、平面が正方形であること……あと、屋根に反りがつけられていることくらいで、中心にある心御柱もない(建築構造上は不必要な柱なので、無くても不思議ではない)し、宇豆柱も棟持柱としての役割は果たしていないように思える。また内部構造も、内陣、外陣と分かれる形式となっている点や扉の開き方もやはり出雲大社、神魂神社の特徴的な形式とは違うし、片流れで2棟にわたる向拝も、やっぱり大社造とは違う……。

内陣、外陣と分かれるところや向拝の形を見れば、むしろ(中世以降に内陣、外陣が出現した後の)春日造の社殿を連結したと見たってさほど不自然ではないように思うのだが。

うーん……。

美保神社本殿正面図(由緒書より)

背後から見ると……。

確かに大社造が2棟連なっているように見える。

一般に、男神には外削、女神には内削の千木が使われるとされている(必ずしも厳密ではないけど)。奧(向かって右)が三穂津姫命、手前(左)が事代主神を祀る社殿。

結局、大社造のアイデンティティは切妻造妻入であること、高床であること、平面が正方形であること……なのだろうか。

(つづく……はず)

突然食いたくなったものリスト:

- 美佳味のお好み焼き

本日のBGM:

さようなら世界夫人よ /頭脳警察

5 個のコメント

Skip to comment form

こんばんは。

私も特別拝観に行って参りました。

朝並んだおかげで、一番に拝観することができました。

やはり本殿は立派でした。内部まで間近で見られて感動しました。

>復元模型の多くの千木が内削なのは何故だろう?

復元の為の画像資料の一つに、鎌倉時代初期の正殿の姿を描いたという「出雲大社並神郷図」があります。それを見ると、明らかに内削ぎの女千木が描かれていまして、それに倣ったのだと思われます。

>大社造

出雲大社では神座が横向きのため、通常は西側にも小さな遙拝所が設けられています(現在は御祭神が御仮殿に遷座しているために片づけられているのか、見あたりませんでしたが)。

大社造は、ほぼ出雲地方のみに分布する特異な様式で、その来歴や系譜については今でも不明な点も多いようです。

一間社の場合など、殆ど大鳥造と区別が付きませんし、出雲地方以外にあったら別の形式と判断される程度の分類かもしれません。

建築史では平面形式諸類型の変遷の位置付けが行われており、心柱を欠くものや扉を中央に開くもの(つまり前面の宇豆柱を欠く)、神座が正面を向くものも含まれます(本殿の後方の素鵞社も大社造ですが、心柱は無く、神座は中軸線上に正面向きです)。

そんな訳で、美保神社が分かり難いのも仕方ないと思います。建築案内の本にも、背面から見れば分かる(つまり正面からでは分からない)みたいなことが記されていましたし。

美保神社を実際に見たことがないので、間違っているかも知れないのですが、春日造とは組物や足元が違っていなかったでしょうか。

春日は元々移動可能な形態から発展したと考えられており、通常は足元に井桁状の土台を用いています。その点でも神の常在の場としての大社造とは異なっているのではと思うのですが。あと春日造では縁も前面だけという例が多いかと思います。

ただ、場所が変わったり、時代が下ったりすればマイナーチェンジが増えて、厳密に様式を区別することは難しい気がします。

大社造のアイデンティティについては、おそらく仰る通りで、それに“出雲地方にあること”を加えることができるかも知れません。

>水木しげるは島根出身らしく

境港ですね。水木ファン、妖怪好きには一種の聖地です(行ったことはないですが)。

私は大社以外には神魂神社、真名井神社、八重垣神社、日御碕神社などを回ってきました。日御碕以外は大社造ですね。本当はもっと色々行きたかったのですが、時間がとれなくて。

その2以降の記事も期待しています。

>摸捫窩 さん

こんにちは。

朝早く行かれたのは賢明でしたね。(^^;

素晴らしい判断だったと思います。

>出雲大社では神座が横向きのため、通常は西側にも小さな遙拝所が設けられています(現在は御祭神が御仮殿に遷座しているために片づけられているのか、見あたりませんでしたが)。

これは知らなかったです。

現在はないとのことですが、他の社殿ではどうなっているかというのも気を使いながら見られたと思うと、残念です。

>一間社の場合など、殆ど大鳥造と区別が付きませんし、出雲地方以外にあったら別の形式と判断される程度の分類かもしれません。

なるほど。それは面白いですね。

大鳥大社は近くにあるので、また、そういう視点で見てこようと思います。(ちょっと垣が高くて見えにくいんですが)

> 建築史では平面形式諸類型の変遷の位置付けが行われており、心柱を欠くものや扉を中央に開くもの(つまり前面の宇豆柱を欠く)、神座が正面を向くものも含まれます(本殿の後方の素鵞社も大社造ですが、心柱は無く、神座は中軸線上に正面向きです)。

なるほど。あくまで同じ「大社造」の中での平面の変遷、との考え方なんですね。

確かに他の形式も、別に平面の変遷が形式の変遷と捉えられることはないですね。

言われてみれば、確かに春日造とはかなり違いますね。美保神社も、さすがに掘立柱ではありませんでしたが、井桁もないですし、やはり「大社造」と言われるだけあって規模が大きいです。

縁は春日造でも談山神社のような例がありますが、やはり特殊なんでしょうね。

そう考えると、やっはりこれも「大社造」のバリエーションと見るのが正解なのかな。

> 私は大社以外には神魂神社、真名井神社、八重垣神社、日御碕神社などを回ってきました。日御碕以外は大社造ですね。本当はもっと色々行きたかったのですが、時間がとれなくて。

私はこの2社の他に、意宇六社に「六社参り」……すなわち熊野大社、真名井神社、揖夜神社、六所神社、八重垣神社、神魂神社の6社を廻りました。

全ての社殿が大社造で、興味深い旅行となりました。

ほんとは日御碕神社にも行きたかったのですが、出雲大社に1日かかってしまったので(^^;、今回は諦めました。

>その2以降の記事も期待しています。

やめてくださいよー。(^^;;;

エビス様には事代主神系列の「えびす様」と蛭子神系列の「えびす様」があるんですよね。

で、小脇に鯛を抱えてる『商売繁盛』のエビス様は事代主神系で、海辺に漂着した水死体を祈祷し祀るエビス様が、蛭子神系だと記憶していますが、どうなのでしょうか ?

西宮蛭子神社は蛭子神系の総本社で、総本宮では無いとも記憶しています。

総本社と総本宮の違いは何でしょうか。

>正林 慶彦 さん

こんにちは。

私はこういうことに詳しいわけではないので、きっと他にちゃんとお答えできる方がいらっしゃると思います。ここからはあくまでも浅学の私の私見に過ぎませんので、ご了承下さい。m(_ _)m

総本社と総本宮が違うという発想を全く持っていなかったので、私は今までこの区別をつけていませんでした。

ググってみてもあまり明確に区別をするような記述を見かけないので、今でもよくわかりません。

ただ、奧宮、本宮……のような区別を敷衍して考えると、「総本宮」の方は勧請神ではなく同一神を祀る同地域の神社間の総「本宮」を指す、という感じなのでしょうか? ←これは完全に私個人の類推であって、何ら根拠があるものではありません。

あと、エビス神についてですが、私自身は、もともとエビスとは「寄りついたモノ」「漂着神」のことであり、だからこそ海に流された/水中に没したヒルコ、コトシロヌシ、時にスクナヒコナあたりが比定されたのであろうと思っています。

ですからコトシロヌシが魚釣りが好きだったという話はもちろんあの姿の形成に大きく影響を与えたとは思いますが、彼方から福(と同時に禍もですが)をもたらす神としての性格はいずれも共通していますので、『商売繁盛』そのものはどのエビス神にも共通して発達した信仰だと思うのですが、いかがでしょうか?

……ところで、これは勉強不足でしたが、今宮戎神社のエビスは西宮神社から勧請したのではないようですね。西宮神社の祭神はヒルコ、今宮戎神社の祭神はコトシロヌシなんですね。

これだけでも意外だったのですが、さらにWikipediaの今宮戎神社の(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%AE%AE%E6%88%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE)を見ると、

「なお、京都市東山区の八坂神社の氏子が今宮に移り住んだとき、祇園の「えべっさん(北向蛭子)」をその地にお祀りしたことに始まると言われている。」

とあるんですよね。つまり、勧請したのはコトシロヌシではなくヒルコであると。

あれれれれ???

もう、私には何が何やら。(^^;;;

勝手な想像としては、漂着神⇒漁業・航海の神⇒エビス の信仰が初めにあって、それを後にコトシロヌシに比定したという順番かもと思います(つまり、エビスはエビスであってそれ以外のものではない、しかしあえて記紀にその「正体」を求めるのだとしたら、ヒルコでもコトシロヌシでもどっちでもよかったと)。だからこのあたりがいい加減なのかな、とか。

【出雲大社旅行】※美保神社は休憩するところではありません

やってきました、美保神社! 出雲大社に行ったからには、美保神社行っとけみたいな感じだったので、 すげー遠い間隔にもかかわらずお…