前回と同様、「積ん読解消運動」と言いながら図書館で借りた本なので積ん読の解消にはならない。

これらの本は、このブログにもたまにコメントやブコメをくれる摂津国人さんのブログで紹介されていたもの(「「焼肉の文化史」「焼肉の誕生」佐々木道雄」)で、読んでみたいと思っていた。

読み始めるとなかなか時間が取れず、かなり時間をかけてしまった。

現在、通説として世に出回っている「焼肉史」について、その根本から見直し、資料的根拠を洗い直して真実の焼肉史を再構築すようという挑戦的な試み。

ここでいう「通説」、すなわち現在広く出回っている「焼肉史」とはどういうものか。

|

日本では肉食文化が育たず、明治になって牛肉食が紹介されはしたものの、あまり普及しなかった。そのため、肉を直火で焼く料理法は知られていなかったし、牛・豚の内臓は食べずに捨てていた。一方、朝鮮では肉食を禁じなかったために、肉食文化が発達し、庶民も焼肉を食べ、内臓の利用法も熟知していた。朝鮮が植民地化されると、こうした文化伝統を持った朝鮮人が日本に渡ってきた。 日本が敗戦を迎えて食糧難になると、日本に残った朝鮮人たちは、日本人が食べずに捨てていた牛や豚の内臓を調理して売ったが、こうしてホルモン焼きが始まった。朝鮮では内臓を煮込むのが主体で、焼いて食べるのは在日が始めたものだ。これが当たって朝鮮料理店が次々に誕生し、精肉の焼肉も始まって、焼肉が日本社会に普及した。 焼肉こそは在日が作り出した文化である。 |

このような説がこれまで数多くの文献でくり返し語られ、流布されてきた。

しかし、と著者は言う。

「私のように朝鮮半島や日本の食文化について勉強している立場から見ると、疑問を感じざるを得ない部分が数多く見られる。例えば、日本では内臓を食べなかったとか、朝鮮では庶民も焼肉を食べたなどとあるが、これらはあり得ない話である。

あり得ない話を論旨に取り込んで作られた「焼肉史」を、そのまま信じることはできない。やはり自分の頭で、納得できるようにしておかなくてはならない」

そして実際に資料を集めはじめて驚いた。

この通説を支持する資料がほとんど見つからないどころか、反証する資料ばかりが出てくるではないか。

「これまでの「焼肉史」は正さなくてはならない」

そう感じたという。

筆者のこの気持ちは、私も少しわかるつもりだ。

私がこのブログで関西のラヲタさんたちに「関西つけ麺史を作ろう」と呼びかけて協力を仰いでいるのも、やはり「このままこれが『関西つけ麺史』として定着していいのか」という気持ちからだ(リンク先参照のこと)。

仕事としてのレベルは著者には遠く及ばないが、その気持ちの欠片くらいは理解できる。

著者は「通説」を検証し、その多くが根拠のない思い込みに基づくものであることを、多くの文献から導き出す。

興味深かったのは、有名な「ホルモン=放るもん」説がこの「通説」の形成に少なからぬ影響を与えていたということだ。

「ホルモン焼き」「ホルモン料理」などと使われる「ホルモン」という言葉はもともと内分泌腺から出される物質、特に性ホルモンを語源としており、その連想から「ホルモン料理」といえば玉子、納豆、山のイモ、動物の内臓などを使った「強精料理」を意味した。今で言えば「スタミナ料理」が近い。

そして戦前には大阪の「北極星」の宣伝などにより「ホルモン」は牛豚の内臓を指すよう変遷していった。

ここからが興味深い。1970年代、「ホルモン=放るもん」説が忽然と登場する。大阪弁で「捨てるもの」を意味する「放(ほ)るもん」が「ホルモン」の語源である、というあの説だ。おそらく誰もが一度は耳にしたことがある説だろう。

元々日本では牛豚の内臓は食べられておらず捨てられていた。その捨てるもの(ほるもん)を内臓食のうまさを知っていた在日が安く仕入れ戦後の闇市でホルモン焼として売り出した。これが今日の焼肉文化へと続く、つまり焼肉文化は在日が作り、育てたのだ……と言われるようになった。

しかし著者は既にこの本で日本に連綿と続く内臓食の歴史を紐解いている。捨てるものに価格統制が行われるはずはない。

「ホルモン」の語源も明らかになっている。

結局、「ホルモン=放るもん」説は言葉遊びによる珍説にすぎなかった。

ただ、この説は単なる言葉遊びの俗説と切り捨てるにはあまりに影響力があった。

このストーリーが魅力的なため、「ホルモン=放るもん」説を根拠に、だったら日本では内臓は捨てられていたのだ、というのが通説になっていったのだ。

この珍説に合わせるために、歴史の方が変えられてしまった。

いわゆる「神話の現実化」の一例と呼べるかもしれない。

「通説」とこの本で論じた内容の対照表がある。

| 1 | 日本では肉食文化が育たず、明治になって牛肉食が紹介されはしたものの、あまり普及しなかった。 | 日本には太古から連綿と続く肉食文化が存在した。ただ、牛馬などの家畜は、農耕の仲間であったことや仏教の影響で、食べることがタブー視される傾向が強かった。牛肉食は明治以降に公然化し、さまざまに発展した。しかし、肉の供給能力の不足のために、肉食は一部の富裕層と都市住民に限られた。 |

| 2 | そのため、肉を直火で焼く料理法は知られていなかった。 | 魚を直火で焼くように、肉も直火で焼くことが昔から行われてきた。戦前の料理書には、直火式の焼肉料理がたくさん収録されている。 |

| 3 | 牛・豚の内臓は食べずに捨てていた。 | 戦前の内臓は現在よりもはるかに有効利用されており、捨てるものではなかった。しかも戦中には、不足する肉と同様に内臓も販売統制された。 |

| 4 | 一方、朝鮮では肉食を禁じなかったために、肉食文化が発達し、庶民も焼肉を食べ、内臓の利用法も熟知していた。朝鮮が植民地化されると、こうした文化伝統を持った朝鮮人が日本に渡ってきた。 | 李氏朝鮮時代は原則として屠牛禁止の時代であった。牛馬は農耕の大切な手段であり、食用家畜ではなかったが、王宮や一部の特権層では肉や内臓の料理が作られ、肉食文化が発達した。しかし、肉の供給には限りがあることもあり、庶民は肉類とは無縁の生活をしていた。「庶民も焼肉を食べていた」という話はあり得ない。 |

| 5 | 日本が敗戦を迎えて食糧難になると、日本に残った朝鮮人たちは、日本人が食べずに捨てていた牛や豚の内臓を調理して売ったが、こうしてホルモン焼きが始まった。 | 戦前の日本では、内臓は捨てるものでなく、都会にはモツ料理を食べさせる店がたくさんあった。戦後のやみ市ではこれらが復活し、ホルモン焼きブームが起こった。朝鮮系の内臓焼肉はこの流行を追ってブームとなるが、この隆盛によって、朝鮮焼肉がホルモン焼きの元祖と勘違いされるまでになった。 |

| 6 | 朝鮮では内臓を煮込むのが主体で、焼いて食べるのは在日が始めた。 | 朝鮮では内臓焼肉は珍しいものでない。李氏朝鮮時代には宮廷料理であり、植民地時代にはスルチプ(一杯飲み屋)でも供された。現在では韓国に内臓焼肉の専門店がたくさんある。また、日本でも古くから内臓焼肉が作られてきた。 |

| 7 | これが当たって朝鮮料理店が次々に誕生し焼肉も始まって、精肉の焼肉が日本社会に普及した。 | 精肉の“焼肉”も内臓の“焼肉”も起源は朝鮮半島にあり、1940年前頃に日本に伝えられた。戦中に一時断絶するが戦後に復活し、精肉の焼肉は朝鮮料理店で、内臓焼肉は朝鮮系の飯屋や飲み屋によって再開された。そして、その後に、この両者が互いの焼肉を取り入れることで、今日の焼肉店の原型ができた。“焼肉”がブームを迎えると、他の朝鮮料理系の店(冷麺店、飯屋、飲み屋)も焼肉店にくら替えした。 |

| 8 | 焼肉こそは在日が作り出した文化である。 | “焼肉”の元になった精肉の焼肉と内臓焼肉は、いずれも朝鮮半島に起源がある。この焼肉を、在日などが、日本の料理文化に適合させながら発展させた。 |

『焼肉の文化史』はこの対照表で示されることを丁寧に論証した本だと言っていい。

見てわかるように、この本の多くは「通説」の否定のために費やされている。

そしてその後出版された『焼肉の誕生』では、「では、どういう歴史だったのか」ということに重点を置いて語られる。

話は前後するが、これらの本でいう「焼肉」とは何か。

(1)おかずの一品としてではなく、肉を主体に食べる料理である。

(2)複数の人がコンロを囲んで焼き、歓談しながら食べる形式を持つ。

(3)店舗料理として発達した。

(4)朝鮮の焼肉料理に起源がある。

「この4つの特徴をすべて備えたものが焼肉といえる」という。

このような焼肉は、いつ、どこで誕生したのか。

「焼肉は、朝鮮の焼肉料理が「客がみずから焼いて食べる」形式を獲得することによって誕生した。したがって焼肉誕生の歴史とは、「客がみずから焼いて食べる」形式をいかにして獲得していったかをあきらかにすることにある。」

場所は大阪・猪飼野。

ここに朝鮮半島から伝わったカルビ焼きとプルコギが「朝鮮食堂に取り込まれ、焼肉食堂に生まれ変わる。そしてプルコギとカルビ焼きは、流行中のジンギスカンの影響を受けて、「客が自ら焼いて食べる」形式を獲得する。これがすなわち焼肉の誕生であった」。1930年代中頃のことだという。

「焼肉の誕生地は大阪・猪飼野であったが、この誕生に直接携わったのは朝鮮人たちであり、満州や朝鮮に広めたのも朝鮮人たちであった。つまり焼肉は、日本の大陸侵略時代に朝鮮南部から大阪・猪飼野に移住した人々が生み出し、広めたものであった。したがって「焼肉は日本で誕生した」というのは少し的外れであって、それよりは「日本の大陸侵略時代に大阪・猪飼野に移り住んだ朝鮮人が作り出した」とするほうが、より実態に近いように思われる」

そして戦後、精肉も内臓も扱う店舗が現れ、今日私たちが知っている、「ロースとカルビと、テッチャンとハツ」といった注文ができる焼肉屋となっていく。

この2冊は内容的にも重複しているところも多く、続けて読んだので『焼肉の誕生』はかなり早く読むことができた。

かなりの労作で、貴重な史料が多く掲載されている。

「ホルモン=放るもん」説の影響は大きく、2冊とも、日本での内臓食の歴史にかなり多くの紙幅を割いている。つまり「戦後まで日本では内臓は捨てられていた」との説を否定することにかなりの努力が割かれたということ。

単なる言葉遊びから始まった俗説が、やがて通説を作り世界観まで固定してしまっていたわけで、笑えるようで笑えない、何とも考えさせられる事実だ。

著者は『焼肉の文化史』の中でこう言う。

「食べ物の話では、事実確認をせずにしたり顔をして発言する人が特に多いような気がする。食べ物はすべての人が日常的に接し、したがってだれでもが一家言を持ち発言できる。それは正しいのだが、知識人がその権威をもとに未消化な知識をひけらかすことはやめてもらいたい。知識人が話すと、本来は不確かな説であるものが、真実と信じて引用されたりすることが多くなる。そしてそれが繰り返されると、有力な説として定着してしまったりすることもある。

知識人は肝に銘じて、このようなことに関与しないようにしてほしいものだ」

自分が知識人かどうかは別として、なかなか耳の痛い言葉だ。

ついついやってしまうんだよね。こういうこと。

しかしそれでもやはりこの言葉はここに掲載し、戒めとしたい。

少し気になるところも。

明治維新以前から日本では肉食(あるいは内臓食)が行われていたということと、それがメジャーであったかどうかというはずいぶん違う話で、しかも日本人の肉食(あるいは内臓食)への禁忌感について、もう少し突っ込んだ考察があってもいいのだろうと思う。同時期に読んだ『とんかつの誕生』(岡田哲)には明治期の肉食への庶民の歓迎と忌避が多く描かれている。肉食そのもののがどう受容され、その中で内臓はどうして置き去りにされたのかは興味を惹くところ。著者の言う、内臓に関わった人たちが被差別民だったからというような理由だけで説明がつくとは思えないのだ。

検証はほとんどが文献によるもので、料理書の記述も多く引用されている。

しかし料理書に載っているにもかかわらずほとんど家庭では作られない料理はたくさんあって、特に西洋料理の料理書ではそういうものが多かったという話もある。

このあたりは料理書に載っているというだけでは少し弱く、料理書と実際の家庭料理との関わりについても考察があってよかったのではないかと思う。

挙げられる資料の中には戦前の家庭では内臓は捨てていたと考えられる記述もあり、これについてはちゃんとした言及が必要ではないかとも思った。

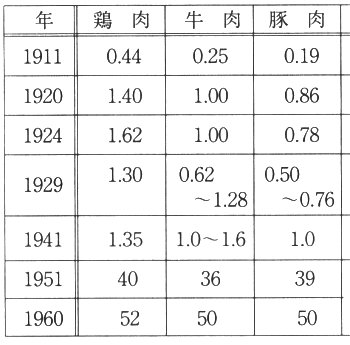

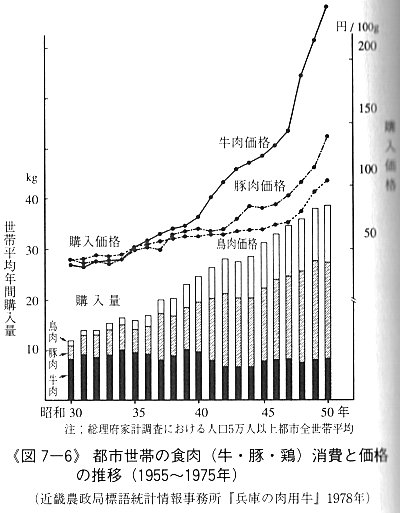

この本で知ってへぇええと思ったのは、戦前からの肉の価格推移についての資料。

小売価格の推移 単位:円(戦前は100匁、戦後は100gあたり)

1941年の価格は大都市での統制価格であり参考

ずっと鶏肉が1番高いのだ。

戦後、アメリカからブロイラーが導入されるまで、日本では鶏こそが最高級の肉だったわけだ。

このあたり、言われればなるほどなのだけど、虚を突かれた感じがした。私たちはやはり、自分の知識の範囲内の尺度でしかものを見ていないというのがよくわかる事実だ。

牛と豚の比較では、ずっと牛>豚という関係が続くものの1951年には一度逆転している。ただし1960年にはまた同じになっており、ここから牛の価格が他を圧倒していく。

現在、いろんな地方で豚など鶏ではない串焼きのことを「焼鳥」と呼ぶ。

この現象の理由を私は知らなかったのだけども、この本でその疑問が解けた(これはこの本で初めて解明されたわけではなく、単純に私が知らなかっただけ)。

屋台では、料理屋などから出る鳥のおとし(不要な部分)を貰い受けて「焼き鳥」が作られていたが、それがやがて豚や牛の内臓、犬の肉までが使われるようになる。

上述のとおり鶏は高級であったため、「焼き鳥」もまた高級なイメージがあったようだ。そして鳥のモツだけではなく牛豚(内臓)を串焼きにしたものも含め「焼き鳥」と呼ばれるようになった。

「焼き鳥には鶏のモツが使われたが、1897年の読売新聞によると、「浅草あたりでは犬の肉を利用して鳥と称する」焼き鳥が、車夫や馬方などの下層の人々を相手に売られたとある(弘文堂『大衆文化事典』1991年)。焼き鳥の素材は、さらに変化し、牛豚のモツが使われるようになる。そうなると、この料理の愛好者は都市の庶民層にまで広がり、酒のおいしいつまみとして定着する」

のだと。

現在でも鶏以外の串焼きを「焼き鳥」と称する地方があるのは、こういう事情から発生しているのだろう。

なお、「関東地方では今日、ヤキトンの名が盛んに使われている」という。

また、本の中に直接の言及はないが、戦後くらいまでは日本でも犬肉が食べられていたことも伺うこともできる。

突然食いたくなったものリスト:

- レインボーラムネ

本日のBGM:

在広東少年 /YELLOW MAGIC ORCHESTRA

最近のコメント